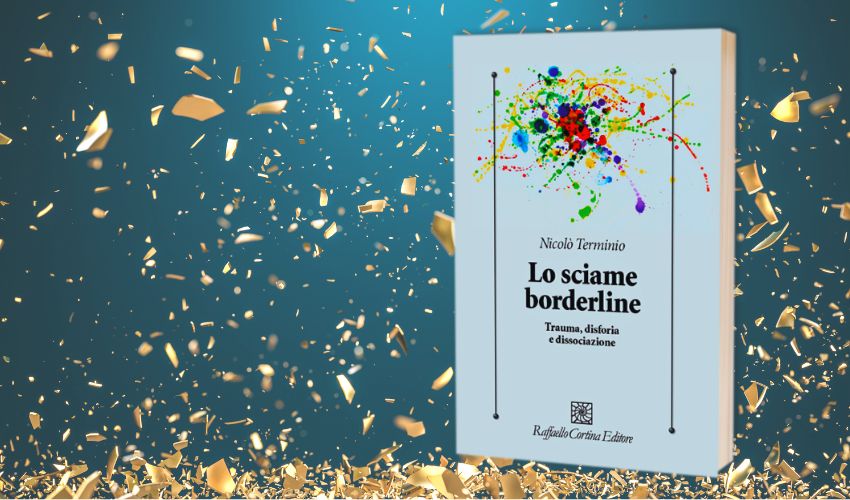

La particolarità dello sciame borderline consiste nel fatto che il soggetto si trova in una posizione immaginaria, ma questa posizione non coincide con quella del fallo immaginario.

Il mio cammino in Jonas mi ha sostenuto anche in altre esperienze cliniche spingendomi a riformulare alcuni aspetti della teoria e della pratica psicoanalitica.

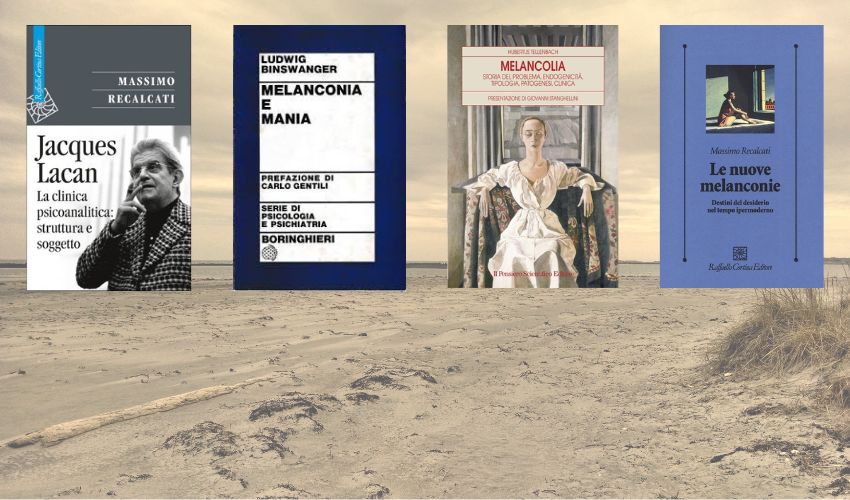

Il concetto di rettifica dell’Altro, coniato da Recalcati, pone l’accento sul campo relazionale da instaurare nella cura dei nuovi sintomi.

La testimonianza è sempre singolare perché non riguarda l’identificazione, ma l’assunzione della singolarità del proprio Reale pulsionale.

Nel libro Il vuoto e il fuoco Massimo Recalcati espone una teoria sintetica della clinica psicoanalitica delle organizzazioni.

Nella scrittura del caso possiamo individuare tre livelli in cui il clinico è chiamato a compiere degli atti.

Nella separazione da una parte osserviamo l’appello che il soggetto rivolge all’Altro per ricevere il complemento alla sua mancanza d’essere e dall’altra il soggetto si interroga sul desiderio che apre una divisione (Spaltung) nello stesso Altro.

C'è qualcosa di muto e sommerso nei vissuti dei pazienti borderline, dall'esterno però notiamo il fragore dei loro agiti. Si tratta di uno sciame di eventi che rimangono muti perché non assumono la struttura che gli darebbe significato.

Durante l’elaborazione della tesi sullo sciame borderline ho avuto bisogno di aiuto per capire meglio in che direzione stavo andando.

All’inizio dell’esistenza umana non c’è la dimensione articolata del linguaggio, ma il significante come evento Reale che imprime la presenza dell’Altro nel ritmo della nostra vita.

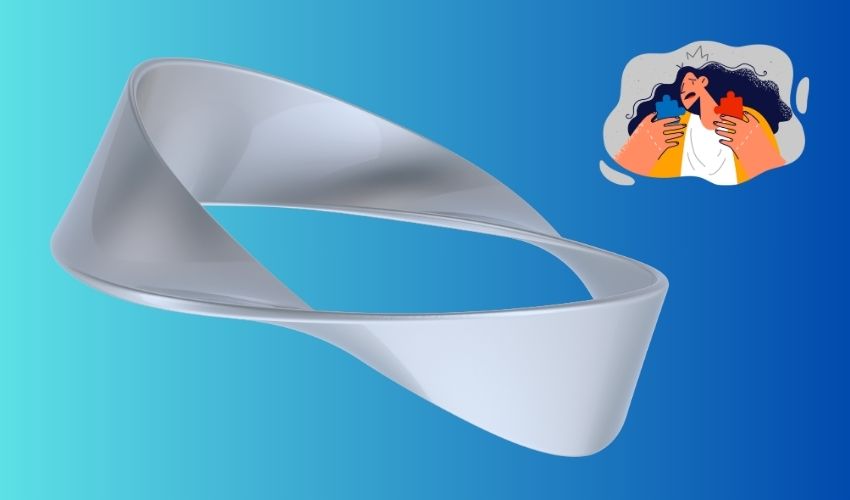

Se vogliamo considerare gli oggetti topologici per illustrare la logica significante che presiede alla genesi del discorso dell’inconscio, allora possiamo pensare al nastro di Moebius.

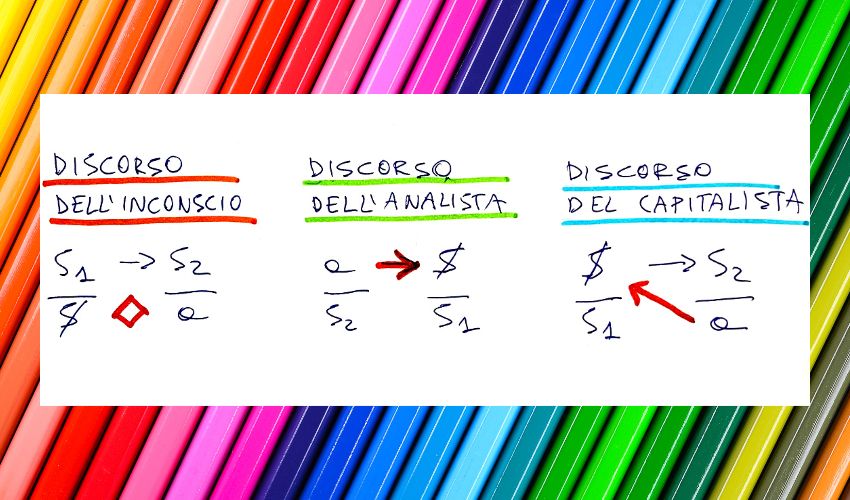

Nel discorso del capitalista vediamo che l’oggetto piccolo a, così come avviene nel discorso dell'analista, entra in rapporto diretto con il soggetto diviso, però in un posizionamento e svolgendo una funzione ben diversa.

Il discorso dell’inconscio va inteso come un percorso che si rivela in retroazione, quando cioè il significante S2, che segue, incontra l’S1 che lo precede.

In psicoanalisi la scrittura del caso clinico mette in risalto il rapporto tra scienza e creatività.

Nello sviluppo traumatico del borderline non si è potuta istituire la causa del desiderio.

Nel mio intervento al ventennale di Jonas ho sostenuto che una delle conseguenze della nascita di Jonas è stata l’invenzione di una nuova lingua in psicoanalisi.

Nell'ultima lezione del Seminario XX Lacan afferma “che il sapere, che struttura con una coabitazione specifica l’essere che parla, ha un grandissimo rapporto con l’amore. Ogni amore si sostiene con un certo rapporto tra due saperi inconsci”.

Cos’è lalangue? Jacques Lacan lo illustra mirabilmente nell’ultima lezione del Seminario XX.

Le varie forme di psicopatologia trattano la mancanza come un deficit da colmare, fanno della mancanza costitutiva dell’essere umano una malattia da guarire.

Sono affezionato in modo particolare al Seminario XX di Jacques Lacan perché mi riporta indietro nel tempo.

La riflessione psicoanalitica di Jacques Lacan ci offre una possibilità per approfondire la specificità dell’amore.

Nella psicoanalisi di Lacan l’oggetto piccolo a è ciò che contrassegna il buco dell’Altro.

La clinica borderline mostra la difficoltà di avviare la concatenazione dei significanti e mette in primo piano la dimensione della lalangue.

Open to meraviglia, la campagna di promozione del turismo in Italia non è convincente perché ci propone un’esperienza senza inconscio.

Il concetto di atto analitico è fondamentale per intendere il cambiamento che avviene alla fine di un’analisi.

Il Nome-del-Padre e il fallo sono due concetti che nell'insegnamento di Lacan indicano la funzione metaforica del linguaggio. Il Nome del Padre e il fallo rientrano in quella serie di concetti che Lacan aveva elaborato per render conto del rapporto tra il significante e il significato.

La forclusione del Nome del Padre è il concetto inventato da Jacques Lacan per indicare il nucleo psicopatologico della psicosi. La psicosi insieme alla nevrosi e alla perversione è una delle tre strutture soggettive. Per concepire la struttura psicotica Lacan ci propone l'esempio di uno sgabello a tre piedi.

Nell’insegnamento di Lacan il discorso è una struttura di elementi che prova a tenere insieme la dimensione del significante e quella del godimento, ossia la parte della nostra vita che riesce a essere rappresentata e condivisa e quella invece che ci rimane appiccicata addosso come un vissuto sensoriale ed emotivo che risulterà sempre intraducibile.

La pratica psicoanalitica di Nicolò è caratterizzata dal confronto costante con la ricerca scientifica più aggiornata.

Allo stesso tempo dedica una particolare attenzione alla dimensione creativa del soggetto.I suoi ambiti clinici e di ricerca riguardano la cura dei nuovi sintomi (ansia, attacchi di panico e depressione; anoressia, bulimia e obesità; gioco d’azzardo patologico e nuove dipendenze) e in particolare la clinica borderline.