La scuola è un soggetto o un’istituzione? È forse entrambe le cose e quello che la rende unica è l’insegnamento, prima ancora che l’educazione o la formazione.

Nel suo nuovo libro La Via della Narrazione Alessandro Baricco ci invita a pensare al rapporto tra storia e trama senza scivolare nella classica distinzione tra fabula e intreccio.

René Spitz è stato uno psicoanalista post-freudiano che ha osservato a lungo i condizionamenti della relazione precoce tra madre e bambino.

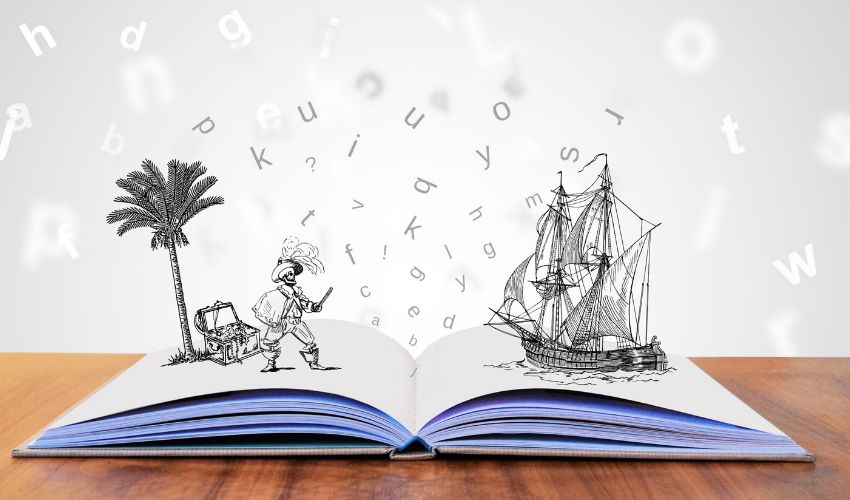

Essere figli è la condizione degli esseri umani, nessuno di noi può evitare di essere figlio, ossia nessuno di noi è padrone delle proprie origini. La vita del figlio prende origine dall’Altro.

Nel lavoro clinico osserviamo sempre più delle situazioni familiari caratterizzate da dinamiche relazionali confusive. In modo sempre più frequente mi ritrovo ad ascoltare storie familiari dove il primo tempo della cura consiste nel dare trama a ciò che non fa trama.

Il punto di vista di uno psicoanalista su grandi temi come l’amore, gli affetti e la sessualità è inevitabilmente condizionato dall’ascolto delle persone che incontra ogni giorno e che gli parlano della loro esitazione nell’assumersi la responsabilità del desiderio.

Bisognerebbe riformulare la questione del debito simbolico sottolineando che nel rapporto tra soggetto e Altro, quando avviene la trasmissione del desiderio, il debito simbolico si configura come un dono generativo.

La teoria dell’attaccamento nasce agli inizi della seconda metà del Novecento con l’opera di uno psicoanalista londinese: John Bowlby. Bowlby formula le linee principali del suo pensiero tentando di superare i limiti che ritrova nella psicoanalisi del suo tempo.

«La psicoanalisi attuale e il campo emergente della psicopatologia evolutiva hanno in comune lo scopo cui è stata dedicata la vita di John Bowlby: scoprire il percorso evolutivo dei disturbi dell’infanzia e dell’età adulta»

La storia di ciascuno di noi è caratterizzata dalla ripetizione di modelli passati che abbiamo appreso in un’epoca precoce della nostra vita: è questa la versione dell’inconscio inteso come ripetizione dei modelli operativi interni.

La psicoterapia si focalizza sulla ripetizione dell’inconscio per aprire la possibilità di un nuovo corso della storia soggettiva. Il fine di una cura psicoanalitica consiste infatti nell’introduzione di uno iato tra le generazioni, per permettere al soggetto di dare un nuovo destino al marchio lasciato dalla relazione di attaccamento con l’Altro.

In un tempo dove l’autorità simbolica della funzione paterna sembra irreversibilmente tramontata siamo sempre più confrontati con una trasformazione dello scambio intergenerazionale. Secondo Recalcati le nuove generazioni assomigliano alla figura di Telemaco perché invocano la presenza di padri-testimoni, testimonianze paterne che sappiano mostrare l’annodamento singolare tra Legge e desiderio.

Nello sviluppo della capacità riflessiva il bambino integra la modalità dell’equivalenza psichica e quella del far finta. Nella modalità dell’equivalenza psichica il bambino non sente un confine netto tra fantasia e realtà.

L'amore non è fatto soltanto da sensazioni, emozioni e sentimento. La consistenza dell'amore è data anche dai segni d'amore che provano a trasmettere ciò che è impossibile comunicare.

Il compito principale della famiglia è quello di trasmettere l'apertura verso l'esperienza del desiderio. Nel rapporto tra genitori e figli il desiderio è un ingrediente fondamentale per costruire una trama intergenerazionale.

Il desiderio è una vocazione e la Legge è una sintassi che vincola la vocazione a trovare una forma. Sintassi vuol dire organizzazione di elementi che segue una successione temporale, cioè un tempo che non può essere schiacciato sull’istante.

In questo spunto presento una breve panoramica sul tema della relazione e della separazione nella costituzione del Sé attraversando il pensiero di alcuni importanti psicoanalisti del dopo Freud.

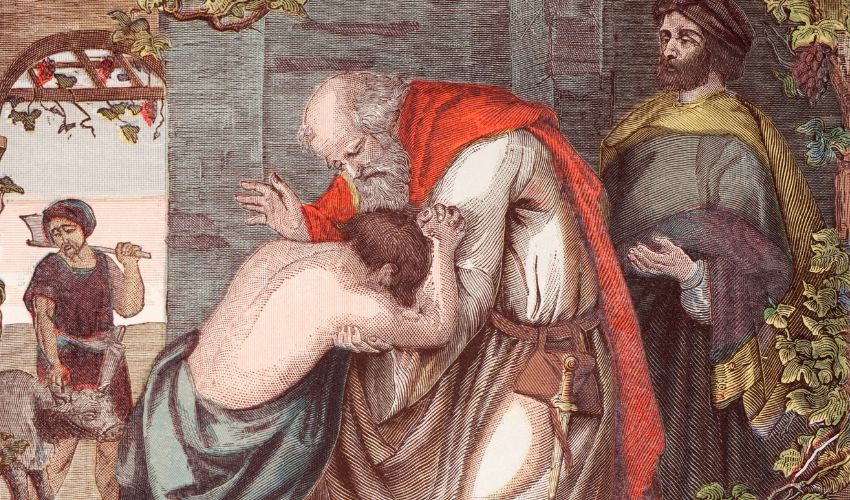

La singolarità dell'esistenza di ciascuno di noi si esprime attraverso il modo in cui viviamo il tempo. Potremmo dire che un soggetto esprime la sua singolarità in base al modo in cui il tempo vincola la sua esistenza.

L'amore di coppia è uno dei modi per far esistere la funzione paterna nella vita familiare. Per cogliere questa possibilità è importante però accorgersi della differenza tra figura paterna e funzione paterna.

In questo breve spunto propongo una rapida panoramica sulle teorie di Kohut, Kernberg, Stern, Mitchell e Lyons-Ruth. Nell’approccio teorico di questi autori la relazione con l’Altro risulta fondamentale per poter comprendere gli inciampi psicopatologici che possono compromettere la costituzione del Sé.

Il libro a sinistra è un'interessante introduzione ai processi neurocognitivi sottesi alla nostra esperienza della lettura.

Nel tempo dell’eterno presente caratteristico dei social, che ha radicalmente riformulato la nostra dimensione relazionale, sembra che occorra ripensare anche l’insegnamento.

Nel modello relazionale-simbolico sviluppato dalla scuola di Scabini e Cigoli troviamo due vertici di osservazione esplorare ogni programma di educazione sessuale che non sia semplicemente un’ortopedia del comportamento sessuale ma un’apertura sulla relazione affettiva e sessuale.

Quando si invecchia bisogna fare i conti con le identificazioni che hanno guidato l’intero percorso di una vita, bisogna lasciarle e scoprire che “la verità del mattino diventa l’errore della sera” [Jung C.G. (1930), “Gli stadi della vita”, in Opere, vol. VI, Bollati Boringhieri, Torino 1976, p. 478].

La pratica psicoanalitica di Nicolò è caratterizzata dal confronto costante con la ricerca scientifica più aggiornata.

Allo stesso tempo dedica una particolare attenzione alla dimensione creativa del soggetto.I suoi ambiti clinici e di ricerca riguardano la cura dei nuovi sintomi (ansia, attacchi di panico e depressione; anoressia, bulimia e obesità; gioco d’azzardo patologico e nuove dipendenze) e in particolare la clinica borderline.