L’attivazione del lavoro analizzante che avviene in una cura non è un processo psicodinamico che può essere medicalizzato o confinato dentro le prassi e procedure dei vari approcci terapeutici.

Sulla base della mia esperienza clinica la depersonalizzazione e la derealizzazione di tipo psicotico è molto diversa da quella borderline.

L’atto analitico è quell’intervento clinico non preordinato (e creativo-abduttivo) che può toccare quel qualcosa di singolare del soggetto aprendo un’alternativa alla ripetizione dell’inconscio.

Come gode un corpo? Un corpo gode sempre in silenzio. È il silenzio (della pulsione e del significante) che ci permette di avvicinarci all’esperienza del Reale in psicoanalisi. Il Reale indica un’esperienza dove il corpo viene vissuto come un godimento assoluto, cioè un godimento che non è stato rivestito dalla coperta del senso.

Nel borderline avviene uno spostamento continuo del senso, uno spostamento incessante che non trova pace in nessuna condensazione.

Nel libro La Legge della parola. Radici bibliche della psicoanalisi troviamo una nuova testimonianza del movimento di ricerca che Massimo Recalcati ha intrapreso da più di trent’anni.

In un’analisi l’apertura dell’inconscio non si esaurisce nella presenza dei sogni, lapsus, etc., ma richiede che alla sofferenza del sintomo venga supposta una significazione.

La clinica borderline ci mostra alcuni casi in cui il flashback traumatico può presentarsi non come la riproposizione del trauma, ma come l’ultimo velo sul “Reale” del trauma. E il termine Reale va qui concepito come quell’esperienza che buca tutte le nostre possibilità di rappresentazione. Il Reale è ciò che fa saltare il nostro quadro della realtà.

Altro, immagine, corpo: in ciascuno di questi livelli di esperienza il silenzio si fa segno di una presenza e, al contempo, di un’assenza. La cura psicoanalitica è uno dei modi per esplorare le forme in cui tale presenza-assenza si manifesta nel rapporto con il proprio inconscio.

Nella mia pratica clinica trovo frequentemente la necessità di un trattamento preliminare dei sintomi affinché possano diventare messaggeri della verità dell’inconscio.

Nell'insegnamento di Lacan l'oggetto causa del desiderio non è qualcosa che rimane in nostro possesso, si tratta piuttosto di un'esperienza che ci muove e ci orienta nei pensieri, sentimenti e azioni. In un certo senso potremmo dire che siamo noi ad essere posseduti dalla causa del desiderio.

La cura psicoanalitica punta a risvegliare il desiderio del soggetto. L'esperienza clinica mostra che il soggetto nevrotico si difende dal desiderio attraverso un filtro fantasmatico che interpone tra sé e l'Altro.

L'orizzonte dell'atto psicoanalitico è disegnato dalla scienza e dalla poesia. Da un lato bisogna considerare la struttura delle argomentazioni che provano render condivisibile il rapporto con la verità dell'inconscio e dall'altro non bisogna tralasciare la sorgente intima di quei vissuti incondivisibili che ciascuno di noi vive come il punto di partenza per ogni vero incontro.

Gli elementi da individuare per l’interpretazione sono già nelle parole del paziente. Il discorso dell’analizzante rivela una organizzazione che mostra la funzione dei singoli elementi. L’ascolto e l’intervento sui significanti dell’analizzante dovrebbe essere inteso come “la pratica di un testo significante […].

L’interpretazione non deve essere finalizzata a riprodurre in modo indefinito la concatenazione dei significanti, ciò equivarrebbe alla convalida dell’alienazione del soggetto nel campo dell’Altro.

Man mano che sono andato avanti nella mia pratica clinica e nell’approfondimento dei temi legati alla ricerca in psicoterapia, mi sono accorto che la specificità della ricerca psicoanalitica consiste nell’organizzare il testo cercando di compiere un atto verso il lettore o verso l’ascoltatore.

L’interesse per il rapporto tra creatività e inconscio mi accompagna sin dal tempo romano della mia formazione. In quel periodo mettevo a punto la mia tesi di dottorato e nell’intento di costruire una griglia di osservazione della cura psicoanalitica lacaniana trovavo un orientamento ben definito in un testo sull’estetica psicoanalitica: Il miracolo della forma di Massimo Recalcati.

L'interpretazione psicoanalitica rischia di diventare illazione quando il significato attribuito alle parole del paziente deriva da un sapere precostituito. Affinché l'interpretazione non diventi illazione è necessario che il lavoro analitico si concentri sulla dimensione significante prima ancora di precipitarsi sul piano dei significati.

La nevrosi ossessiva è caratterizzata dalla ricerca del senso e sopporta male il non-senso, in questa struttura clinica il soggetto esige che tutto sia simbolizzato in maniera esaustiva. Nell’isteria invece il soggetto si presenta per la via della mancanza d’essere e dimostra quanto il senso sia insufficiente a render conto dell’essere del soggetto.

Il soggetto nevrotico cerca nella mappa dell'Altro la spinta e la direzione per mettersi in gioco nella sua vita. Un elemento centrale dell'esitazione del nevrotico è la necessità di essere riconosciuto dall’Altro.

Il soggetto nevrotico non chiede di essere riconosciuto come soggetto in quanto tale, desidera piuttosto essere riconosciuto nella sua particolarità di soggetto desiderante.

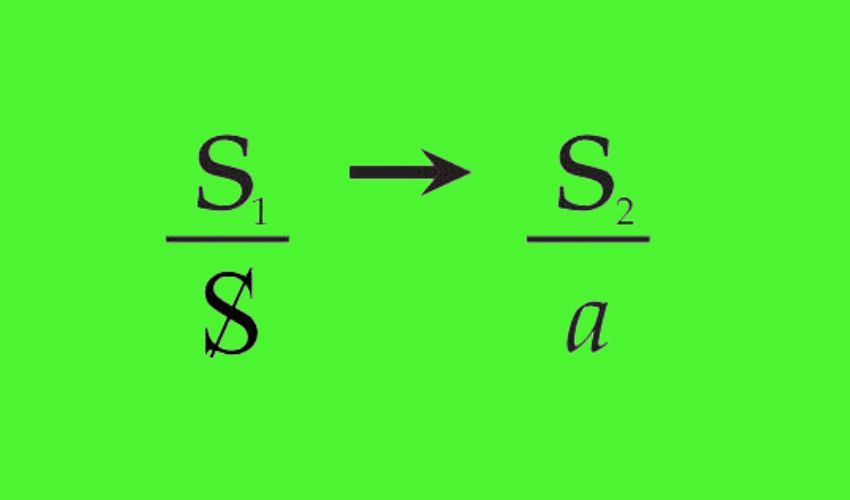

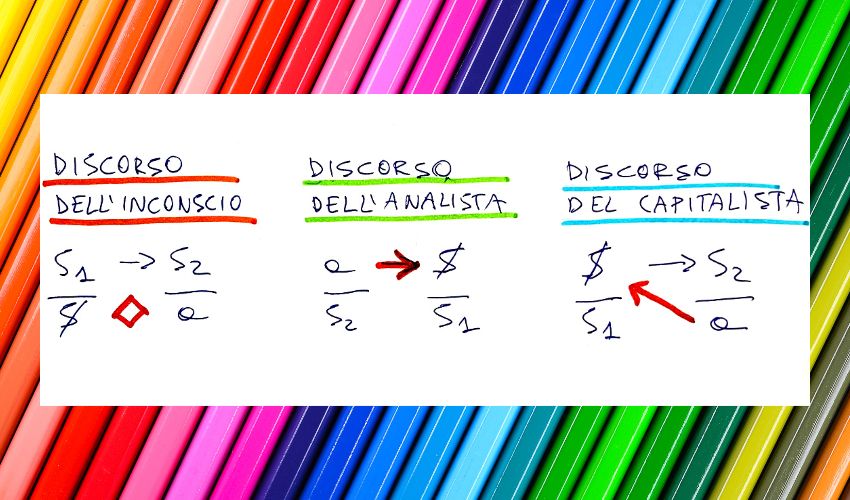

Nella teoria dei quattro discorsi di Lacan il nome del discorso dipende dal tipo di simbolo che poniamo in posizione dominante. Nel discorso del padrone troveremo S1 nel posto dell’agente.

Bromberg sostiene che affinché la teoria psicoanalitica possa essere ancora rilevante per la comprensione della mente umana, e anche del processo terapeutico, debba riformulare i concetti che riguardano il conflitto inconscio, l’interpretazione delle resistenze e le fantasie inconsce.

Se nel discorso dell'analista l'agente è il plusgodere, cioè l'oggetto piccolo a in quanto residuo della simbolizzazione, nella cura del borderline bisogna innanzitutto fare posto al sognatore.

Il dramma della nevrosi consiste nella discordanza che si viene a creare tra ciò che il soggetto vive sul piano del Reale e ciò che lo rappresenta nella funzione simbolica.

La pratica psicoanalitica di Nicolò è caratterizzata dal confronto costante con la ricerca scientifica più aggiornata.

Allo stesso tempo dedica una particolare attenzione alla dimensione creativa del soggetto.I suoi ambiti clinici e di ricerca riguardano la cura dei nuovi sintomi (ansia, attacchi di panico e depressione; anoressia, bulimia e obesità; gioco d’azzardo patologico e nuove dipendenze) e in particolare la clinica borderline.